CS 168 | 导论

一、互联网导论

互联网是什么?

互联网不是我们平时打开浏览器看到的花花绿绿的网页,那只是互联网应用的一部分——万维网。电子邮件、我的世界游戏服务器,甚至物联网设备都算互联网的一份子。

互联网是联盟式的、可扩展的

互联网由很多运营商(ISP)在维护,每个运营商独立运作,但每个运营商都必须合作以连接整个世界。因此运营商们必须达成一致的协议,才能让互联网遍布世界的每一个角落。

互联网不是“金字塔层级”,也就是不是只有一个运营商,因此我们互联网需要做的就是把各个运营商链接在一起,每个局域网连接在一起,每个设备连接在一起… 这就是互联网的可扩展性。

庞大体积也给互联网本身带来很多挑战,比如消息可能在传输中途就失效了,再比如中途有一个或者很多个路由器坏了等等,因此互联网需要面对随机和众多的故障。

协议

互联网的重点在于协议。协议就是一种标准,规定了互联网中的数据以什么方式、格式传输,从哪传送到哪,这样才能保证一致性。协议一般是以请求评论(RFC)的方式发布的,由 IETF 负责。

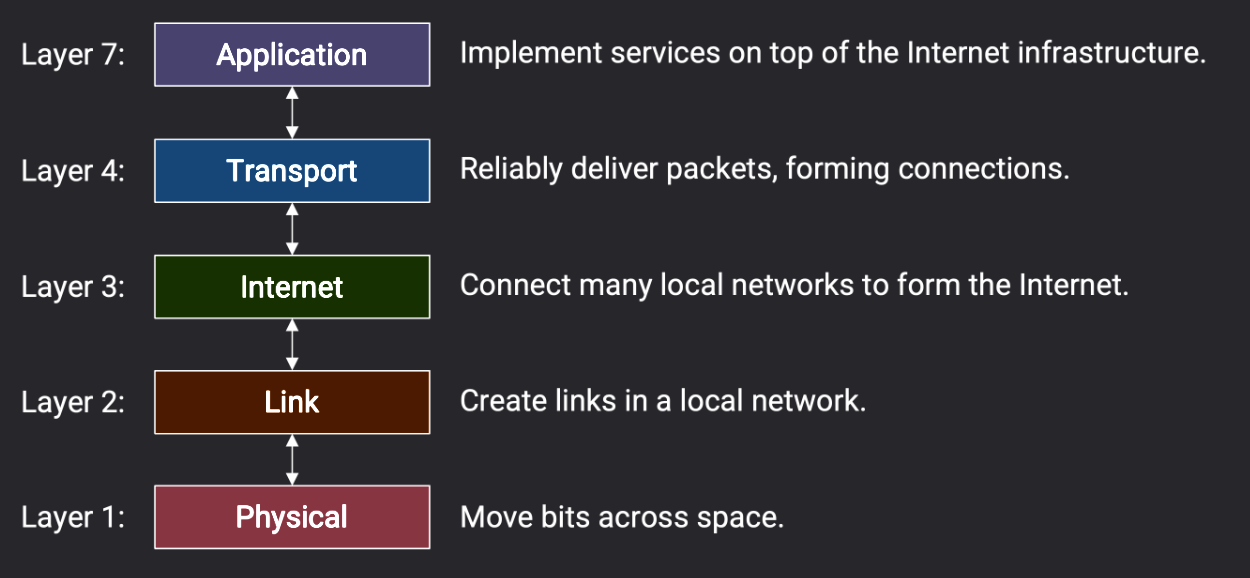

二、互联网层次

第一层:物理层

物理层的作用就是把位信息通过某种方式传输出去。这种方式通常有电线上的电压、无线无线电波、光纤电缆中的光脉冲等,这是电气领域的事情,是计算机网络的最低层次,我们不作深究。

第二层:数据链路层

在互联网中,一条链路连接两台机器,多条链路连接多台机器构成了局域网(local area network,LAN)。

链路层主要是把物理层的位信息分组成数据包(packets)(有时候也叫帧frames),以其作为基本单位。

第三层:网络层

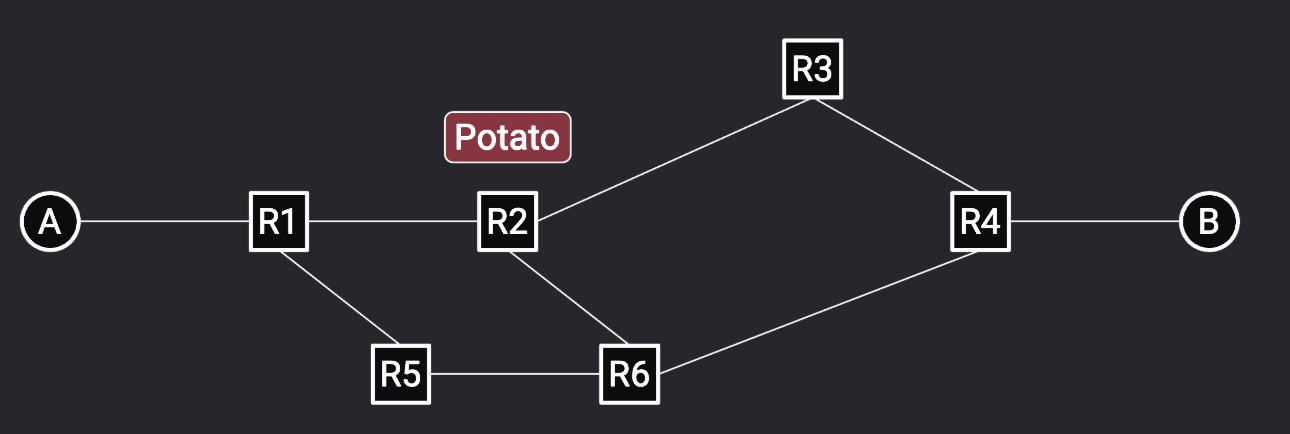

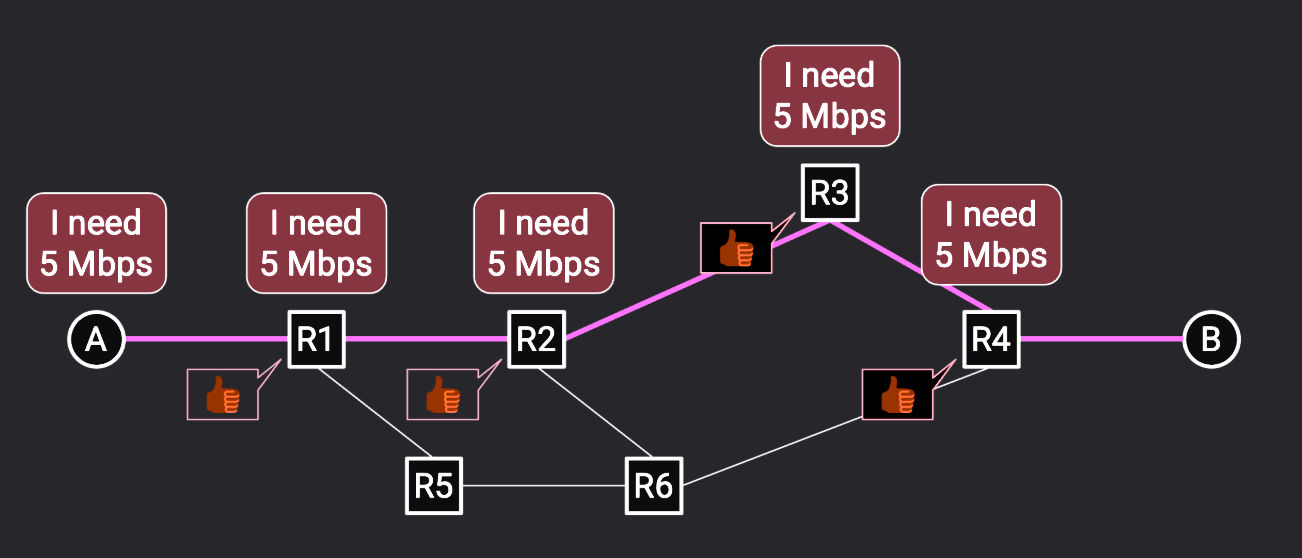

不同局域网的设备想要沟通,就必须搭建局域网之间的桥梁,不同的局域网连接起来就构成了互联网。这个桥梁的两个端点就是交换器(switch) 或者 路由器(router)。

网络层解决了以下问题:

- 交换机或者路由器收到数据包,该往哪里转发?怎么发路径最短?(路由单元的重点)

- 如何保证链路上有足够的容量来传输我们的数据?(拥塞控制单元的重点)

网络层的两个特性是:

- 尽力而为传输:只管传输,不管有没有传输到目的地,尽力就好。

- 数据包抽象:如果传输大量数据,就把它切分成多个小数据包传输。

第四层:传输层

传输层以第三层网络层为基础,实现了一个额外的协议,用于重传丢失的数据包、将数据分割成数据包,以及重新排序乱序到达的数据包(以及其他功能)。

传输层协议使我们能够停止以数据包为单位思考,转而以流的形式思考,即两个端点之间交换的数据包流。

第七层:应用层

应用层使得互联网可以支持不同的应用,例如收邮件,下载视频等等。如果没有第七层,恐怕互联网就只能有一种用途,换句话说应用层使得互联网有更多的应用。

会话层(第五层)原本应该将不同的数据流组装成一个会话(例如,加载各种图像和广告来形成一个网页),而表示层(第六层)原本应该帮助用户可视化数据。如今,这些层的功能主要在第七层中实现,因此直接被跳过了。

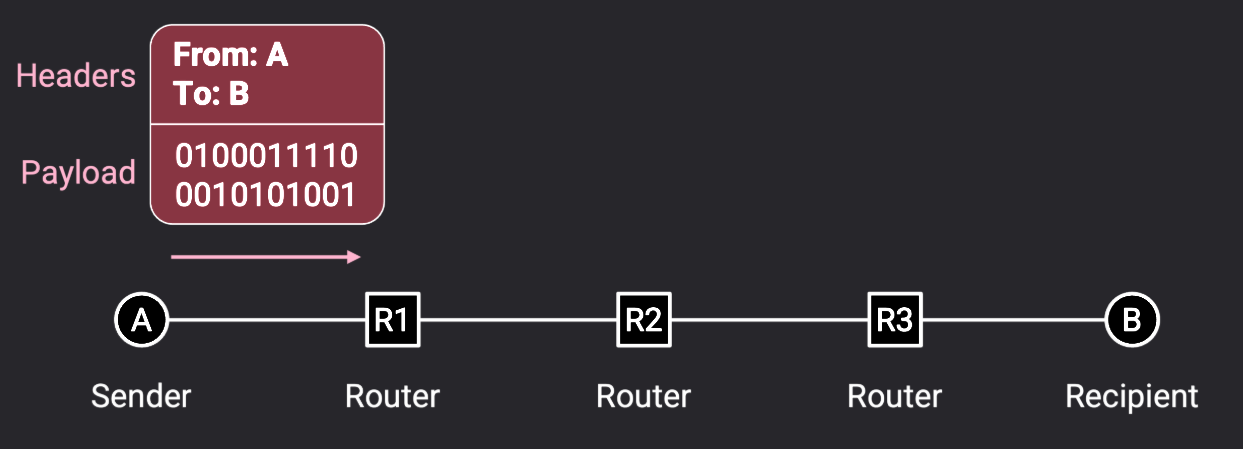

三、报头

为什么需要报头

在第三层网络层我们提出了一个问题:数据包应该经过什么路径发送?

这件事关乎交换机或者路由器,我们应该提前告诉他们这个数据包往哪发送。实现方法就是在数据前面加上报头(headers)。而数据在这里我们就叫它载荷(payload)。

每一个网络设备都需要遵循一个报头标准,就像世界通用一个语言——英语,这样数据包的传输才不会乱套。

报头里有什么信息

- 目标地址:告诉路由器和交换器,数据包要往何处发送。

- 源地址:允许数据接收方可以回信。

- 校验和:确保数据包在传输中途没有损坏。

- 其他元数据:例如数据包的长度。

报头疯狂嵌套

信息顺着互联网层次越低,修饰的报头就越多;层次越高,报头就越少。

每一个设备都会处理前三层:物理层、数据链路层和网络层,但只有发信和收信的主机才可以处理后两层:传输层和应用层。经过这样不停的拆包和封装过程,数据最终被传输到目的地址。

第一层、第二层的协议可以采用无线或者有线方式传输,但是必须和上一跳或者下一跳的协议一样;第四层和第七层中,发送主机和目标主机的协议必须完全一样,以保证功能相同。

三、网络架构

设计范式

上一节我们自底向上了解了互联网层次,现在我们自顶向下来认识互联网设计采用的范式。

互联网的范式有很多也很有争议,比如联盟式(独立运营商合作),但在近年来,软件定义网络(SDN)作为一种更集中的网络管理方式出现。

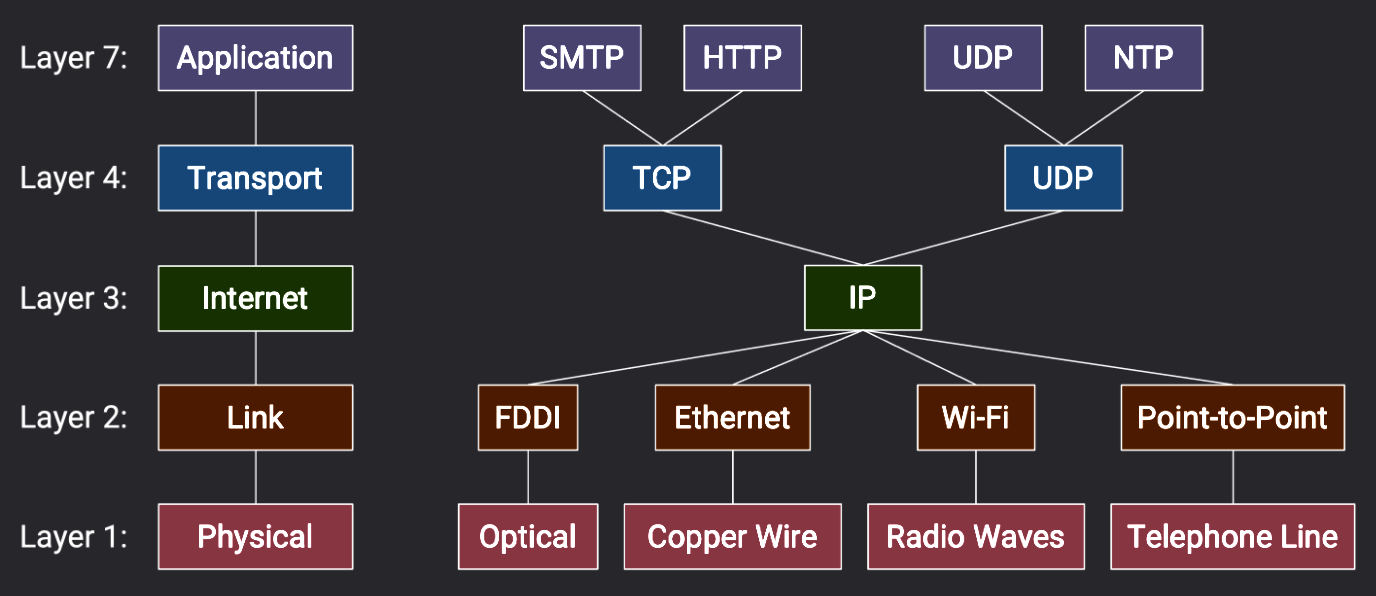

“楚王好细腰”

互联网层次中的一层可以只有一个协议,也可以有很多很多协议。

现代互联网的具体协议如上图所示,形成了一个上下宽中间窄的图像。可以发现在第三层只有 IP 协议,互联网的每一个人都必须使用 IP 协议才能传输数据。

解复用

上面说到,多个协议可能采用同一个路径传递,因此在第四层解包的时候我们要在报头中声明,下一个协议具体是什么协议(TCP/UDP);而在第七层我们需要声明下一个端口是什么。端口用来区分数据包属于哪个应用程序。

端口分为逻辑端口和物理端口。逻辑端口就是报头里面的 port 字段;物理端口就是交换机上插的网线物理位置。

注意:套接字(socket)指的是操作系统用于将应用程序连接到操作系统中的网络栈的机制。当应用程序打开一个套接字时,该套接字将与一个逻辑端口号相关联。当操作系统接收到一个数据包时,它使用端口号将该数据包定向到相关联的套接字。

端到端原则

端到端原则,说白了就是让互联网的底层专注于数据传输,而高层主要作服务。这个思想为设计互联网提供了智慧和指导,指导着关于网络实现哪些功能、不实现哪些功能的讨论。这里具体不细究。

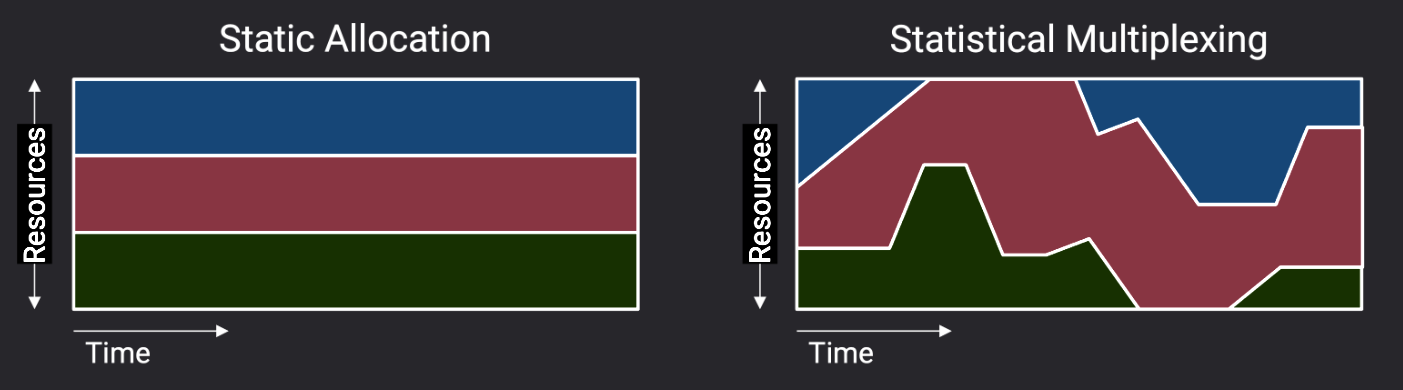

四、资源共享设计

统计复用

之前在第三层提出了第二个问题:交换机和路由器容量有限,如何在不同互联网用户之间共享这些资源?

答案是:网络资源是统计复用的,这意味着我们会根据用户的需求动态分配资源,而不是将固定份额的资源分配给用户。

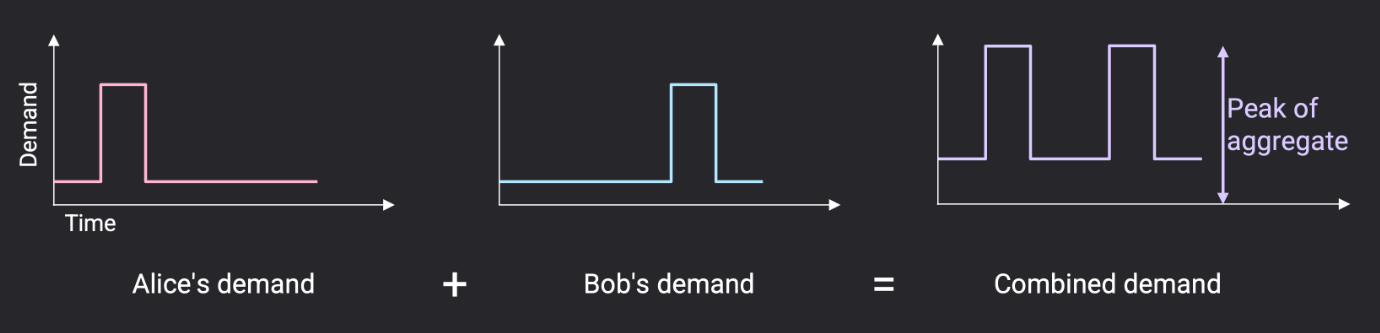

统计复用能够工作的前提是:在实践中,总需求的峰值远小于各峰值需求的总和。

统计复用是一种具有权衡的设计选择,我们不会为最坏情况(所有需求同时达到峰值)进行配置。峰值仍可能同时发生,这将导致数据包延迟或丢失。

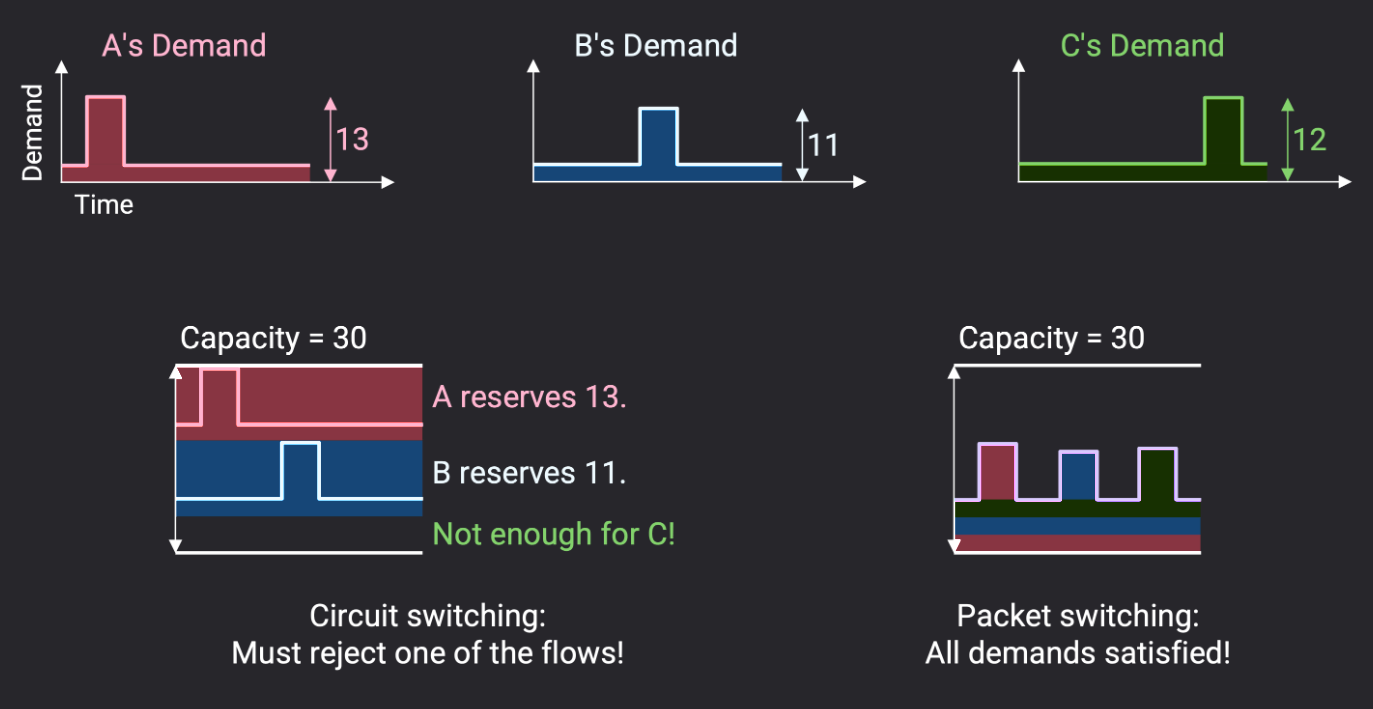

电路交换 VS 分组交换

我们可以使用统计复用来决定建设多少容量。我们的下一个问题是:我们实际上是如何在用户之间动态分配资源的?

网络共享资源的方式有两种:

- 尽力而为:数据包发出去就不管了。尽力而为的最佳设计称为分组交换:交换机独立地查看每个分组,并将分组转发到离目的地更近的地方。交换机不会考虑流或预留。

- 预留:在流开始时,用户明确请求并预留所需的带宽。数据发送完毕后,资源可以被释放供其他人预留。预留的最佳设计,称为电路交换。两台主机直接搭建好数据传递的通道之后再进行传输。

电路交换和分组交换都体现了统计复用。主要区别在于我们分配资源的粒度:预留按流分配,尽力而为按包分配。 即使在电路交换中,我们也是根据预留动态分配资源。我们不是预先为所有可能存在的流进行预留。

电路交换与分组交换的权衡

为了比较两者,我们作四个维度的比较:

1. 能否提供给应用程序开发者的抽象 ?

电路交换为开发者提供了更有用的抽象,因为可以保证预留的带宽,网络的行为可以预测。对于网络运营商来说,更方便统计流量,方便收费。

2. 资源利用效率如何?

分组交换通常更高效。如果每个发送者在整个时间段内以恒定速率发送数据,那么电路交换和分组交换都能充分利用容量;如果每个发送者的速率随时间变化,那么分组交换能更好地利用带宽。

一个数据流的突发性是由其峰值速率与平均速率的比值定义的。语音通话通常具有较平滑的比值,如 3:1,而网页浏览通常具有较突发的比值,如 100:1。

分组交换更高效的原因之二是:电路交换在建立和拆除电路时需要额外的时间。这对于非常短的数据尤其低效。

3. 处理故障的效果如何?

分组交换在规模上处理故障方面表现更好。如果路由器发生故障,我们可以将数据包沿网络中的其他路径发送。

4. 实现有多复杂?

状态一致性问题导致电路交换非常复杂。所有路由器要保证同时接通,都必须跟踪额外的状态并保持一致。

总之:电路交换通过预留带宽为应用提供更好的性能,同时也为开发者提供更可预测的行为。分组交换能更有效地共享带宽,并避免启动时间,更容易从故障中恢复,更易于实现。

在现实中…

分组交换是默认的资源共享方法,但是在专用网络中电路交换用的比较多。

五、链接

链接的属性

- 带宽(bandwidth):告诉我们每单位时间内可以在链路上发送多少比特,单位通常用比特每秒(bps)。

- 传播延迟(propagation delay):一个比特沿链路传输需要多长时间。

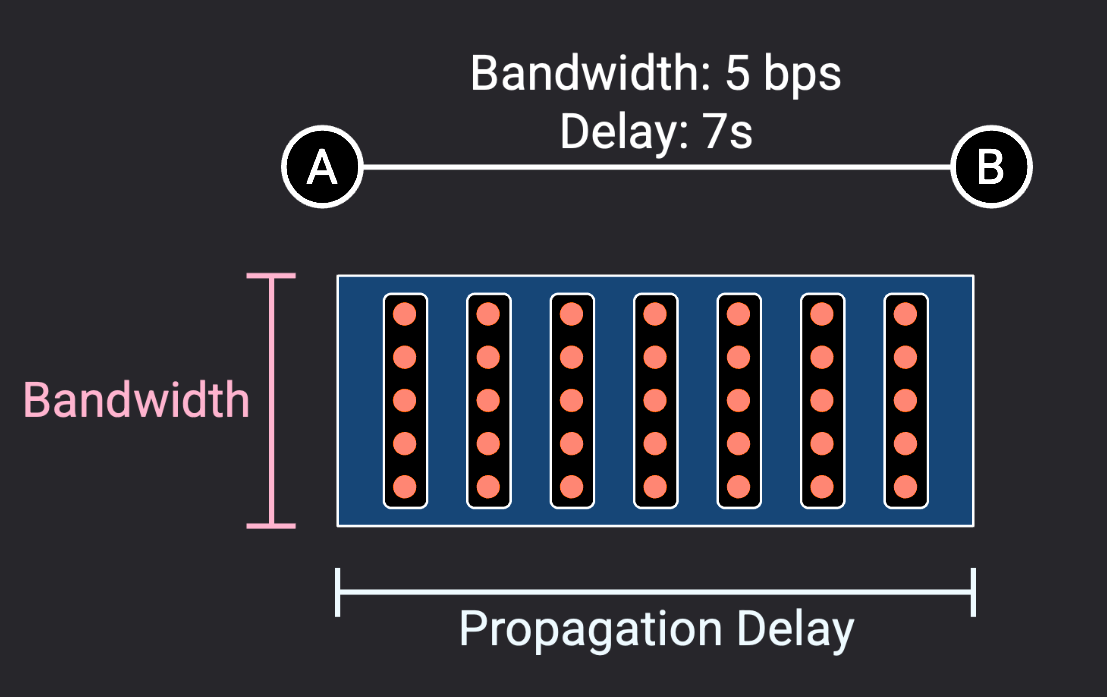

- 带宽延迟积(BDP):带宽和传播延迟的乘积,直观上这是链路的容量。

时序图

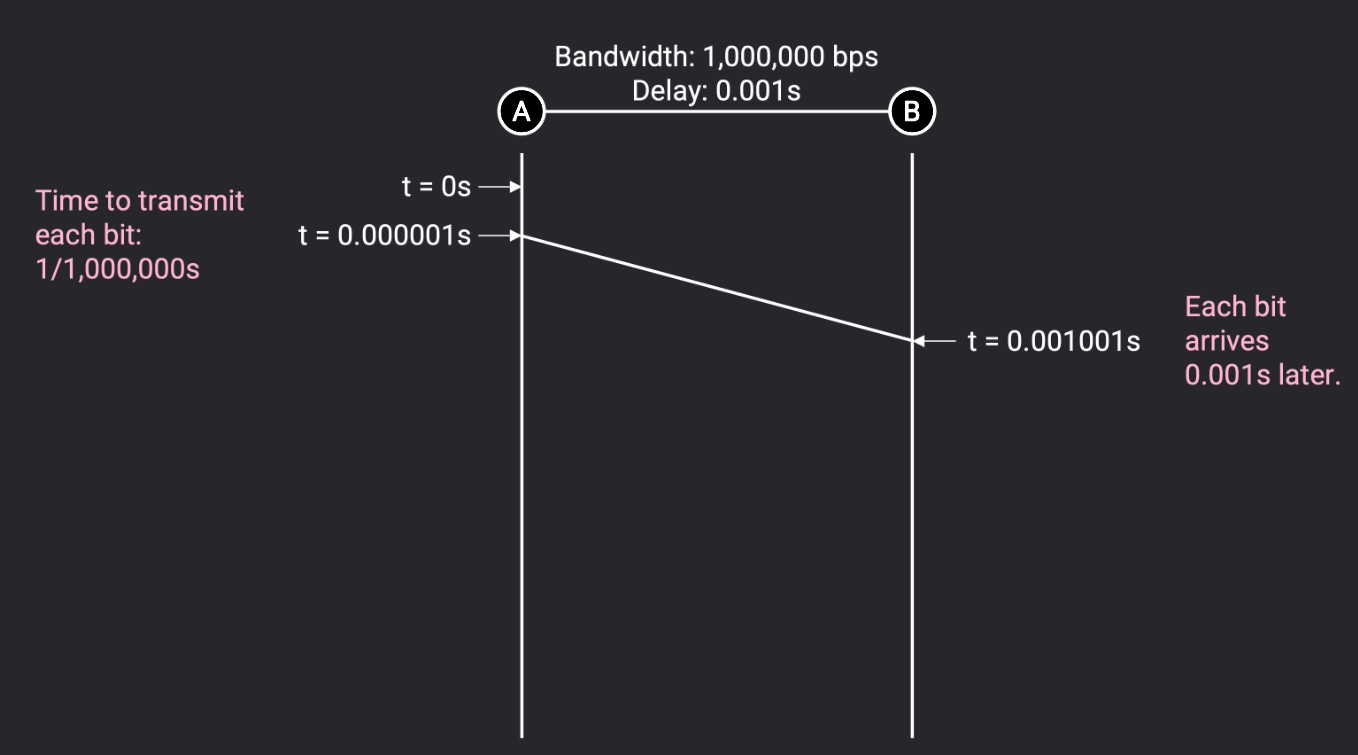

假设我们有一条带宽为 1 Mbps = 每秒 100 万比特,传播延迟为 1 ms = 0.001 秒的链路。发送一个 bit 需要 0.000001 秒,时序图如下:

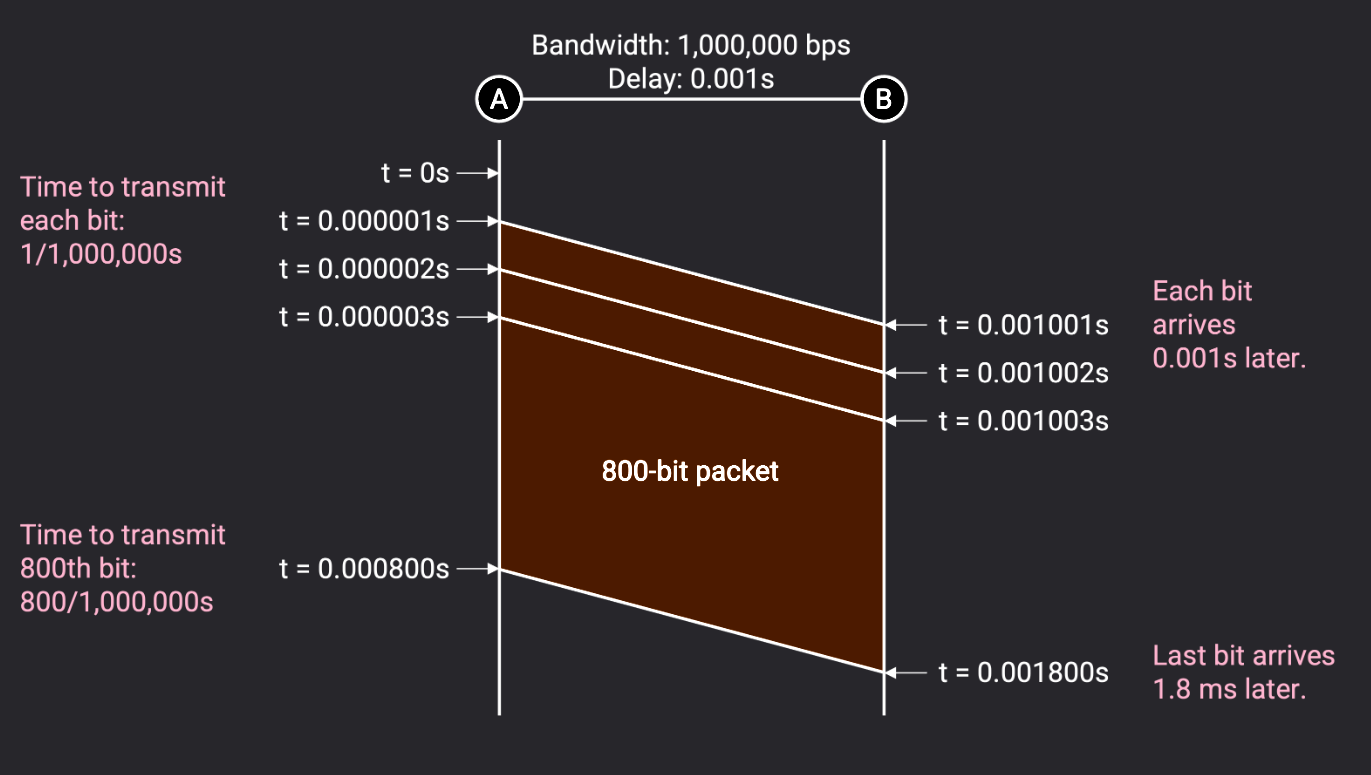

假如发送 800 个 bits,时序图如下:

数据包延迟

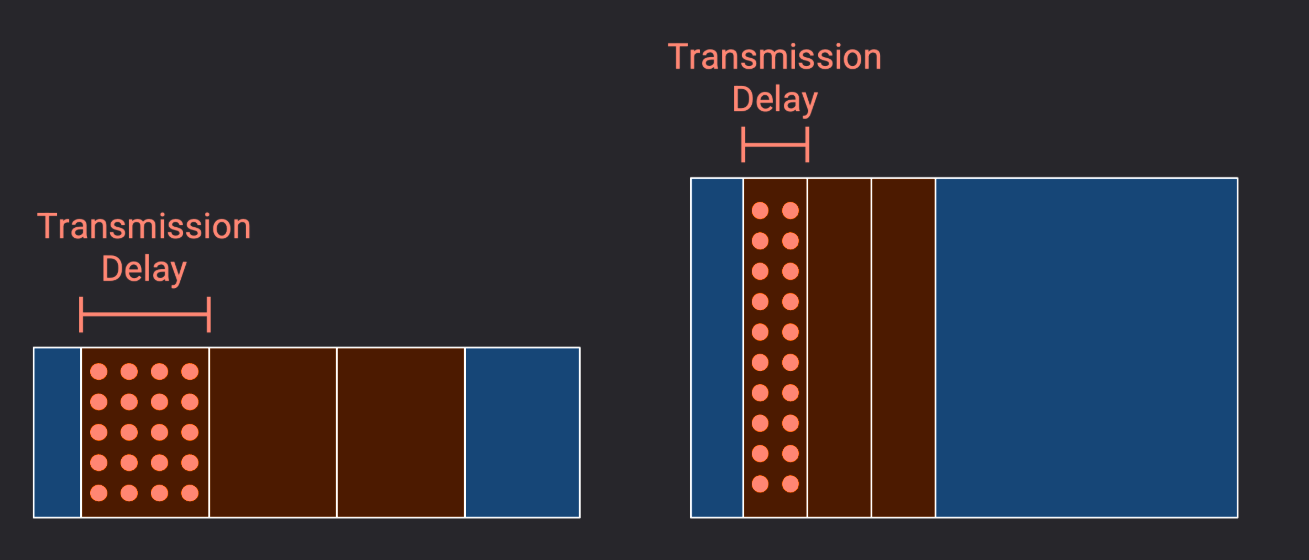

数据包延迟是指整个数据包从第一个比特被放到线路上开始,到最后一个比特在另一端被接收为止所需要的时间。这种延迟是传输延迟和传播延迟的总和。

传输延迟告诉我们将比特放到线路上需要多长时间,通常是数据包大小除以链路带宽。

我们权衡带宽和传播延迟主要看数据包延迟。带宽越大,传输延迟越小。

管道图

还有一种管道图也可以表示链路:

重载链接

当同时有两个数据包到达路由器,其中一个数据包会通过路由器处理,另外一个则放在路由器的队列里面,这也会导致延迟。因此,数据包延迟是传输延迟、传播延迟和排队延迟的总和。